Carmen Samayoa est née au Guatemala quelques années après la chute du gouvernement Arbenz. Elle dit elle-même qu’elle n’avait jamais connu que la répression, qu’elle considérait comme quelque chose de normal, jusqu’à ce qu’elle quitte le Guatemala en 1980. Elle se souvient avec un air de malice lorsque les K7 audio piratées de Silvio Rodriguez circulaient sous le manteau ; ou encore d’un vieux journal avec un titre procubain que sa mère conservait comme un trésor malgré le danger que cela représentait si l’Armée venait à le découvrir. Elle quitte le pays alors qu’elle avait accompli son rêve de jeune fille et travaillait comme danseuse dans une institution publique. C’est une opposition viscérale à la politique mise en place au début de ces années de violence qui l’a poussée à s’exiler vers le Mexique. Commence alors une période d’errance entre les États-Unis, le Canada et l’Europe. Carmen vit en France depuis 1983, après avoir obtenu un statut de réfugié politique. Au cours de ces 34 années d’exil, elle s’est construit une identité forte d’artiste pluridimensionnelle.

Je l’ai rencontrée lors du festival Latino-Docs 2014. Ce qui marque lorsque l’on rencontre cette femme pour la première fois c’est cette rigueur de grande professionnelle, associée à une chaleur humaine immense qui illumine chacun de ses sourires. Cette femme pleine d’énergie et de vies se veut désormais créatrice de liens, elle aime faire se rencontrer des gens m’a-t-elle dit. Chacune de ses réflexions est porteuse d’un sens profond. Elle a accepté de m’accorder une interview largement axée sur son sujet de prédilection : la Femme.

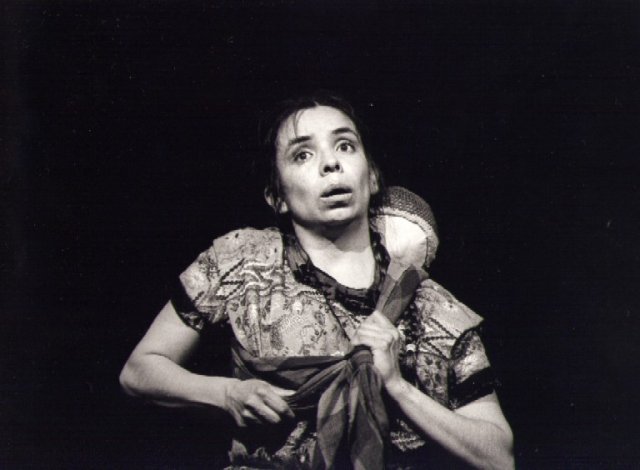

Coralie Morand : Pouvez-vous nous présenter votre spectacle « Femme squelette »(1) et son objet ?

Carmen Samayoa : « La femme squelette » est au départ une histoire inuit, qui a été mise en paroles dans plusieurs versions. Moi, je me suis rapprochée de la version de Clarissa Pinkola Estés(2) qui est dans le livre Femmes qui courent avec les loups(3). Je pensais au départ que la « Femme squelette » était une histoire d’amour, ensuite je me suis rendue compte que c’était une histoire sur l’amour, et en approfondissant, c’est réellement une histoire sur le cycle vie-mort-vie. Pour moi, cela a signifié arriver à voir la mort non pas comme une maladie, mais plutôt comme une divinité, et s’approcher de chaque mort comme d’une possibilité de renaissance, d’une manière ou d’une autre.

Evidemment, il y a aussi la figure de la femme, donc s’approcher également du féminin sacré, de l’archétype féminin, quelque chose de très profond qui s’ancre dans la terre et dans ce cycle vie-mort-vie. Disons que ce sont là mes motivations à en faire une version où il y a de la parole, du conte, où il y a du théâtre –parce que je joue différents personnages-, de la danse.

Ce qui a vraiment été fondamental pour pouvoir commencer la création c’est la musique. Il s’agit de musique marimba de la côte pacifique colombienne, du trio Grupo Bahía de Hugo Candelario González, un musicien qui a une vraie recherche et qui est toute une personnalité en Colombie. Il reprend la rythmique, la symbolique du tambour comme pulsation de vie, qui se rapproche des tambours du cœur, le tambour magnifique qui nous fait vivre. Tout cela est, disons, très symbolique.

Ensuite, l’histoire commence sur une punition, un châtiment qui a été donné à une femme parce qu’on a considéré que ce qu’elle a fait n’est pas bien. Il y a un homme qui a considéré cela. L’histoire ne dit pas précisément qui. Dans ma version, on ne sait pas très bien, en tout cas les gens ne se souviennent pas bien si c’était son père, son petit-ami, son mari, son ex ou son amant, mais c’était un homme proche d’elle qui l’a trainée jusqu’à la falaise et précipitée dans la mer. C’est là, au fond de la mer, qu’elle est devenue femme squelette, parce que les poissons ont mangé sa chair.

Ce début me rapproche donc de cette violence faite aux femmes. Dans l’histoire je ne reprends pas une posture de dénonciation. Il y a ce fait-là ; et je fais quand même un aparté, une prise de parole, pour prendre conscience des violences faites aux femmes. Je ne continue pas, peut-être, dans cette dénonciation mais il s’agit plutôt, pour moi, de récupérer notre puissance. Nous récupérons notre force et ne permettons pas, ne permettons plus, au nom des histoires d’amour qu’on nous a racontées ; nous ne permettons plus les abus que nous acceptons parfois. Parce que je pense que c’est cela aussi, nous les acceptons, parfois très petits, parfois un peu plus forts, parfois trop, parce que nous n’avons pas contact avec notre instinct qui nous dit que nous avons notre force.

Voilà. L’histoire se développe, disons, sur la dénonciation de cette violence, comment dire, pas très ouvertement. En ce qui concerne l’histoire, c’est plutôt qu’on peut récupérer –je crois qu’on l’a perdue-, on peut toujours récupérer notre puissance féminine.

CM : Au sujet de ce rôle de la femme et de cette femme puissante, comment concevez-vous le rôle de la femme autochtone dans l’évolution de la société guatémaltèque actuelle ?

CS : Moi, il faut dire que je ne suis que de loin la réalité, les événements au Guatemala, mais je les suis, du mieux que je peux. La dernière fois que je suis retournée au Guatemala, cela fait déjà trois ans, et, au cours des 34 ans qu’a duré mon exil –j’ai quitté le Guatemala en 1980-, je n’y suis retournée que 8 fois, c’est peu. A partir de 2000, l’année où j’y suis réellement retournée pour jouer, où j’ai présenté notre pièce Ixok, j’ai eu à nouveau, au bout de 20 ans, un vrai contact avec le public guatémaltèque. D’autant que c’est une pièce qui s’appelle Femme, parce que Ixok veut dire femme en maya k’iche’, et elle reprend des témoignages de femmes.

Je me suis alors aperçue, au vu des 20 années depuis lesquelles j’avais quitté le pays, de la présence des femmes, indiennes(4) surtout, dans la société et je me suis rendue compte qu’il y avait eu un vrai changement, en bien et en mal. Je veux dire que la violence envers elles n’est peut-être pas plus forte, mais peut-être plus visible. Mais elles aussi sont plus visibles, et les métisses également, enfin, ça c’était en 2000. Je suis revenue en 2003, 2008 ou 2009 et la dernière fois en 2011. Je vois que leur présence est énorme, même si elle n’est pas visible dans les médias officiels, pas toujours. Et tout ce travail, que je connais, par des associations comme le groupe Mujeres Ixchel qui a un centre de guérison qui s’appelle Q’anil(5) et qui ne font pas un travail exclusivement féminin, mais presque.

J’ai également pu voir cette évolution à travers des programmes de télévision que je regarde sur internet comme sur la chaîne maya, je crois que c’est cela, et ils y font des choses énormes. Dernièrement, j’ai su que le festival Ixchel, justement, a été censuré après une représentation théâtrale de femmes, dans laquelle les femmes, je n’ai pas les détails, parlaient du vagin et du col de l’utérus. Peut-être parce qu’elles montraient, d’une manière ou d’une autre, le vagin et le col de l’utérus, et j’espère le clitoris également parce qu’il est toujours le grand oublié. Mais, en tout cas, elles ont donné cette représentation et les représentations suivantes, qui étaient pourtant d’autres pièces, ont été censurées, annulées. Je viens d’avoir cette information. Je pense que ce sont des femmes métisses et indiennes, je ne sais pas exactement. D’autre part, il y a tout ce travail qui est fait par d’autres femmes comme le festival d’Actoras de Cambio dont j’ai déjà vu trois films et vidéos. C’est dans ce festival que les femmes parlent de « guérir c’est faire justice ». Je trouve qu’il y a là quelque chose de très profond. Même si elles continuent à être très réprimées, ce sont les femmes qui sont debout dans la défense du territoire et je pense que c’est quelque chose de très très important ; je ne sais pas si c’est nouveau. Moi, je me dis que c’est nouveau parce qu’on les voit.

Je crois que, quelque part, ça a toujours été le cas. La preuve c’est que dans les dernières vagues de répressions, de massacres, par exemple dans le massacre de l’Ambassade d’Espagne des femmes étaient présentes. Je crois donc que c’est quelque chose de très profond, qui n’est peut-être pas vu comme politique dans le sens auquel nous sommes habitués mais qui est dans le vrai sens, qui peut faire évoluer la manière de penser, et surtout d’agir dans les communautés, depuis la base. Mais, en même temps, il est clair que cette visibilité est liée au fait qu’elles soient réprimées. Il faut tout faire pour essayer de les soutenir.

CM : Le procès pour génocide doit rouvrir normalement le 5 janvier 2015. Quelle est votre vision de la politique du gouvernement à ce sujet, depuis la France ? Le racisme d’État dont fait état Marta Casaus, pensez-vous qu’il a évolué depuis le procès ?

C’est difficile à dire, peut-être à cause de la distance. Je ne sais pas si je vais être optimiste mais je veux croire que oui, ça a évolué. Je pense que, de toute façon, le procès a marqué quand même quelque chose de très important ; même si cela a fait ressortir de nouveau la peur d’une confrontation violente. À moins, que cet argument n’ait été avancé pour empêcher le procès ou pour nier la vérité, le besoin de faire ce procès. Je pense que c’est quelque chose d’énorme. J’ai discuté hier avec un jeune Chilien qui était présent à la projection des Latino-Docs à Toulouse(6), et il était très très ému, très touché. Il m’a dit qu’il était en France depuis trois jours, en voyage, et qu’entendre l’avocat des victimes –me semble-t-il- qui dit, à un moment donné, « on a l’opportunité de juger pour la première fois cinq siècles de génocide », l’a ému aux larmes et, dans le même temps, lui a donné de l’espoir et de la force. Parce que cela a été dit. Donc je pense que, bien sûr, il y a déjà ça, ça c’est sûr que c’est dit. Peut-être que ce qu’il faut c’est essayer de ne pas l’oublier. Il faut insister pour que, à travers la parole, on fasse témoignage du fait que cela a été fait parce que, pour moi, ça parle du besoin de connaître notre histoire, pour qu’on puisse reconstruire quelque chose, imaginer un futur ensemble.

Je pense aussi que ça nous permet, et c’est peut-être plus facile à l’extérieur du Guatemala, de créer des liens. Et pas seulement pour les Guatémaltèques, parce que, comme me le disait ce jeune Chilien, c’est une réalité partout en Amérique latine. On nie notre indianité, nos origines, et là, il y a une clé énorme. Il y a des blessures tellement vieilles, anciennes, et profondes que ça va prendre beaucoup de temps mais il faut qu’on le fasse. Et, c’était ça mon idée de départ, peut-être que lorsqu’on est à l’extérieur de son propre pays, on peut peut-être faire des ponts entre des gens qui, dans leur propre pays, ne se seraient peut-être jamais parlé. C’est déjà ça.

Et, pour en revenir à tes premières questions, il est évident que le courage des femmes qui ont témoigné c’est quelque chose que je reçois moi, en tant que femme et Guatémaltèque. Je reçois cet exemple moi aussi. Et cela me montre, comment dire, elles, avec les énormités, les horreurs qu’elles ont vécues, elles ont le courage, elles ont cette détermination. Alors, pourquoi nous qui avons une vie moins difficile, pourquoi on ne retrouverait pas nous aussi ce courage pour essayer d’agir ? Je ne dis pas non plus que d’un claquement de doigts ou d’un cri je vais transformer toute la société, le monde entier, mais, tout de même, en avoir le courage, et surtout la patience ; ces femmes ont la patience et la détermination. Je pense que là il y a quelque chose de très fort à apprendre, à s’en inspirer.

Et, bien sûr, tout ce rapport autre à la terre, ou à la nature, dont nous avons vraiment besoin, parce que la nature n’a pas besoin de nous. Nous, nous mourrons sans elle. J’aime beaucoup cela dans les luttes contre l’extractivisme. J’ai lu une pancarte, c’était du côté du Mexique, sur laquelle il était écrit, pour lutter contre l’implantation d’une mine d’or dans les alentours de Puebla, « Sin oro vivimos, sin agua nos morimos »(7). C’est assez simple.

1. Spectacle créé en 2008 par Carmen Samayoa, dont elle à la fois danseuse et comédienne.

2. Conteuse et psychanalyste née au Mexique en 1945. Elle est également artiste, poétesse et peintre. Elle a grandi aux Etats-Unis après avoir été adoptée par une famille d’origine hongroise et est à l’origine de la création du concept de femme sauvage, un des archétypes féminins.

3. Publié chez Grasset en 1996.

4. Carmen Samayoa revendique l’utilisation du terme « indien » comme réappropriation de l’indianité.

5. Le centre de formation, guérison et recherche transpersonnelle Q’anil est un espace qui contribue à la régénération du tissu social guatémaltèque, à partir de processus de partages d’expériences, de processus de formations et de recherche.

6. La soirée du jeudi 20 novembre 2014 était consacrée au Guatemala. A cette occasion, deux documentaires ont été visionnés : Todas somos Barillas d’Actoras de Cambio et un extrait du Veredicto de Pamela Yates. Le Collectif Guatemala était présent pour animer le débat et répondre aux questions du public.

7. Sans or nous pouvons vivre, sans eau nous mourons.

Collectif Guatemala

Association de solidarité avec les mouvements sociaux guatemaltèques

Collectif Guatemala

Association de solidarité avec les mouvements sociaux guatemaltèques